Ces expressions qu’on peut qualifier d’idiotismes gastronomiques (ou culinaires) emploient comme métaphores des termes issus de la restauration ou de l’alimentation… pour parler de choses qui n’ont pas forcément de rapport avec la cuisine !

S’y ajoutent des idiotismes utilisant des mots provenant d’autres registres (ex : animaux, botanique, bricolage…) employés pour qualifier des phénomènes culinaires.

Dans tous les cas, ces expressions sont particulièrement nombreuses en français ! Elles ont souvent une connotation péjorative (mais pas que…). Celles que je vous présente ci-après n’en sont qu’un (tout petit !) aperçu.

Pour vous « faire venir l’eau à la bouche, voici d’abord une Sélection d’idiotismes français des plus classiques et néanmoins savoureux…, à découvrir :

Avoir la frite

Cette expression date des années 1970 : auparavant, on parlait d’avoir la patate, qui, en argot, signifie avoir une bonne tête, et par expression, être en forme.

Boire du petit-lait

C’est éprouver une vive satisfaction d’amour propre : on disait autrefois « avaler doux comme lait », en faisant allusion à la satisfaction du bébé en train de téter. Ce n’est qu’après 1945 que le lait s’est transformé en « petit » lait, pour souligner le côté fort agréable de la chose.

Compter pour du beurre

Lorsque quelque chose n’a aucune valeur, on dit parfois qu’elle «compte pour du beurre». Une expression qui s’est imposée au XIXe siècle, mais tire son origine d’une vision très ancienne. Durant l’Antiquité, les Grecs et les Romains considéraient en effet le beurre comme la «matière grasse du pauvre».

Ne pas avoir d’importance pour autrui.

Défendre son bifteck

Défendre ses intérêts avec détermination.

Des yeux de merlan frit

Apparue au XIXe siècle, cette expression a remplacé « faire des yeux de carpe frite » (XVIIIe siècle). On l’employait alors pour parler des jeunes gens qui se lançaient des regards tendres et amoureux. L’expression a peu à peu changé, mais elle signifie toujours que l’on a un regard niais.

En faire tout un fromage

La locution vient en fait de l’idée qu’à partir d’une chose aussi simple que le lait, on peut le transformer en un résultat très élaboré comme le fromage. Passer du lait au fromage, c’est en effet passer de l’anodin au complexe, puisque cela nécessite tout le savoir-faire du fromager pour obtenir le produit adéquat.

Exagérer l’importance de quelque chose.

Être tout sucre tout miel

L’expression est apparue au XVIIe siècle, une époque où des mets comme le miel et le sucre étaient réservés à l’élite et difficiles à obtenir. Il y a une certaine ironie dans cette expression qui désigne un faux-semblant de douceur.

Se donner une apparence de douceur pour séduire.

Être à ramasser à la petite cuillère

Le sens vient du fait que quand on est très fatigué, on est comme réduit en miettes, complètement détruit. Par conséquent, on pourrait nous ramasser à la petite cuillère. Et attention! Il y a deux orthographes possibles pour ce mot: une cuillère/une cuiller.

Être en mauvais état, comme mis en pièces.

Faire tourner quelqu’un en bourrique

La bourrique était utilisée pour accomplir des tâches trop fatigantes pour l’homme, un labeur qui exigeait de la puissance et non de l’intelligence. C’est ainsi qu’en 1798, le Dictionnaire de l’Académie française indiquait : “On se sert aussi figurément et familièrement du mot Bourrique, pour celui d’Ignorant”

Exaspérer quelqu’un à force de taquineries ou d’exigences.

Il y a à boire et à manger

Se dit d’une question qui présente deux sens, d’une affaire qui peut réussir ou ne pas réussir, d’un ouvrage où il y a du bon et du mauvais.

Il y a du bon et du mauvais / se dit aussi d’une question ou affaire à double tranchant.

L’appétit vient en mangeant

L’envie d’une chose vient en la pratiquant, tandis que posséder donne envie de plus posséder encore.

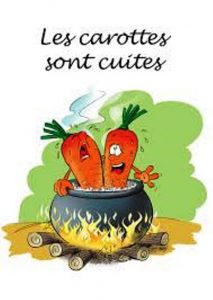

Les carottes sont cuites

Composé de carotte et cuit. Au XVIII e siècle, avoir ses carottes cuites signifiait « être mourant », a priori par métaphore avec les carottes que l’on faisait cuire pour accompagner des plats de viande, et suggérant ainsi ironiquement que le mourant serait bientôt prêt à être mangé avec ces carottes.

C’est trop tard, il n’y plus rien à faire.

Mettre du beurre dans les épinards

Les restaurateurs ajoutaient souvent une généreuse quantité de beurre pour rendre les épinards plus savoureux. Certains allaient jusqu’à appeler les épinards « la mort au beurre », car, comme le rappelle Marcelle Ratafia, « on finissait la plaquette assez rapidement quand on cuisinait des épinards ! »

Améliorer ses revenus ou ses conditions de vie.

Ne pas être dans son assiette

Ne pas être dans son assiette signifie donc ne pas être à sa place (physique, mais également sociale), situation pénible dans laquelle on ne se sent pas à son aise (mal/aise). Le XXe siècle en a retenu la notion d’inconfort en popularisant l’expression « ne pas être bien dans ses baskets »…

Ne pas se sentir bien, ou ne pas être dans un état normal.

Ne pas savoir à quelle sauce on sera mangé

Ne pas savoir à quoi s’attendre.

Ramener sa fraise

On dit d’une personne qu’elle « ramène sa fraise » lorsque, dans une discussion, elle intervient souvent sans que le sujet de conversation ne la regarde ou sans qu’on lui demande son avis. Ici, la « fraise » n’est autre que la tête. En effet, il s’agit d’un vocabulaire argotique désignant le visage.

Rouler quelqu’un dans la farine

L’origine de l’expression « se faire rouler dans la farine » est plutôt récente. Elle remonte en effet au XIXᵉ siècle. Elle est utilisée pour signifier que l’on a trompé quelqu’un en lui faisant croire quelque chose qui n’est pas vrai.

Tourner en eau de boudin

L’expression est synonyme d’un échec final. Et la première hypothèse étymologique se veut très directe puisque l’eau de boudin ferait référence à l’eau utilisée par les charcutiers pour nettoyer les boyaux de porc. Une eau qui serait alors vouée à être jetée car souillée par les sucs et autres déchets gastriques.

Mal tourner, partir en déconfiture, échouer ou ne plus avoir lieu.

Partager la publication "Sélection d’idiotismes français sur la gastronomie des plus classiques et néanmoins savoureux…"