Ce quiz sur les bonbons français compte 12 questions.

Il vous permettra d’évaluer vos connaissances et d’apprendre de nouvelles choses. À vous de jouer !

1-Avec quel fruit les calissons d’Aix sont-ils faits ?

A-Avec des pommes.

B-Avec des olives.

C-Avec des oranges.

D-Avec du melon.

2-Que trouve-t-on comme bonbon à Nancy ?

A-Des roudoudous

B-Des bergamotes.

C-Des dragées.

D-Les gommes.

3-Quelle forme la bêtise de Cambrai a-t-elle ?

A-Celle d’un coussin.

B-Celle de fleurs.

C-Celle de bâtonnets.

D-Celle d’une roue.

4-De quelle ville du Vaucluse connaît-on les berlingots ?

A-De Sorgues.

B-D’Avignon.

C-De Cavaillon.

D-De Carpentras.

5-Où l’usine historique de carambar se trouve-t-elle ?

A-À Aire-sur-la-Lys.

B-À Béthune.

C-À Domart-en-Ponthieu.

D-À Marcq-en-Baroeul.

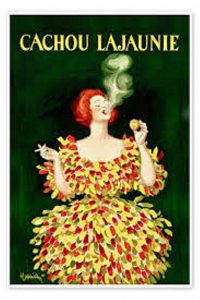

6-Quelles sont les pastilles noires faites de décoction de fruits et de bois et de réglisse sont-elles originaires de Toulouse ?

A-Les cachous Lajaunie.

B-Les patchoulis Dubreuil.

C-Les menthols Pouligan.

D-Les cachous du Capitole.

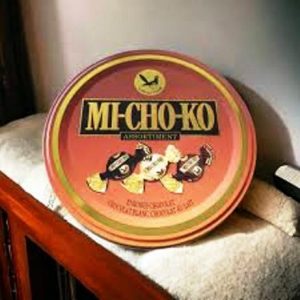

7-Quel bonbon de La Pie qui chante est un enrobage de chocolat sur du caramel ?

A-Les Kremas.

B-Les Mi-cho-ko.

C-Les Maltésères.

D-Tutti frutti

8-À quoi les grisettes de Montpellier sont-elles ?

A-À la pêche et au thé.

B-Au miel et au réglisse.

C-Au mûrier et à la menthe.

D-Au gingembre

9-Quels bonbons sont associés à Isigny ?

A-Les teurgoules.

B-Les sucettes.

C-Les caramels.

D-Les yosyos

10-Quelle région est bien connue pour ses bonbons sapins ?

A-Les Alpes-Maritimes.

B-Les Cévennes.

C-Le Béarn.

D-Les Vosges.

11-Ce sont des violettes de…

A-Brest.

B-Toulouse.

C-Rocamadour.

D-Dax.

12-Quel bonbon est produit à la Réunion ?

A-Le bonbon coco.

B-Le tube glacé.

C-L’étoile de mangue.

D-Le bonbon sarcive.

RÉPONSES :

1-D-Ces navettes sont faites avec de la pâte de melon confit, sur du pain azyme, recouvert d’un glaçage royal.

Le calisson (de la langue d’oc calissoun) est une spécialité culinaire de la cuisine provençale, confiserie en forme de navette, à base de pâte de fruits de melon confit (ou d’autres fruits confits) et d’amandes broyés ensemble, nappée de glaçage royal, posée sur un fond de pain azyme. Souvent parfumée à la fleur d’oranger, cette friandise fait partie des treize desserts de la tradition provençale. Elle est une spécialité d’Aix-en-Provence depuis le XVe siècle, un dossier pour une IGP en 2002 a été monté et déposé auprès de l’Union européenne. Mais les artisans, alors contre ce projet, ont posé des recours et la procédure n’a pas abouti.

À base de melons confits, d’amandes blanchies et d’écorces d’oranges : cette pâte est posée sur une feuille de pain azyme (fécule de pomme de terre et eau) et couverte d’un glaçage (blanc d’œuf et sucre glace appelé aussi glace royale).

À l’aide d’un emporte-pièce, on lui donne la forme effilée d’une amande, avant de la cuire à feu doux. Cette spécialité est préparée avec des ingrédients assez coûteux et sa préparation est longue, ce qui explique son prix de vente relativement élevé.

L’origine historique du calisson est peu connue. Plusieurs hypothèses évoquent l’origine du mot « calisson ». Une première en rapport avec des cérémonies de bénédiction de l’église Notre-Dame-de-la-Seds d’Aix-en-Provence, trois fois par an : à Noël, à Pâques et au 1er septembre (en souvenir d’offices de grâce à la vierge Marie, protectrice d’Aix-en-Provence, pour protéger sa population de la peste de 1630, à laquelle aurait été distribué des calissons bénis). Le prêtre prononçait alors la formule latine « venite ad calicem » (« venez au calice »), « venes touti au calissoun » en provençal.

2-B.Les bergamotes de Nancy IGP sont tout simplement faites à la bergamote de Calabre, un agrume.

La bergamote de Nancy ou bergamotte de Nancy est un bonbon légèrement acidulé, carré, plat, translucide et de couleur dorée, parfumé à l’huile essentielle de bergamote, dont les confiseurs de Nancy en Lorraine ont fait leur spécialité dès le XIXe siècle.

Le Trésor de la Langue Française retient les deux orthographes avec un ou deux t au mot bergamote, et l’orthographe originelle est bergamotte de Nancy.

L’origine historique de la bergamote de Nancy est incertaine. En Lorraine, on connaissait l’agrume grâce aux liens entre le duché de Lorraine et la Calabre, terre d’élection du bergamotier. Durant tout le Moyen Âge, les bergamotes étaient acheminées d’Italie par les pèlerins qui se rendaient à la basilique de Saint-Nicolas-de-Port, près de Nancy.

L’usage de l’essence de bergamote est bien connu depuis au moins le début du XVIIIe siècle et n’est pas réservé à Nancy. Le limonadier Masson décrit des pastilles de sucre parfumées à « l’essence de bergamotte » en 1705 dans un ouvrage parisien.

Le Sieur Joseph Gilliers, chef d’office et distillateur de Stanislas Leszczynski au château de Lunéville, cite, en 1751, dans son ouvrage le Cannaméliste français, une pastille faite avec de l’essence de bergamotes « pour donner le goût », et dont le duc de Lorraine aurait été très friand. Cette pastille est toutefois très différente de la bergamote de Nancy puisqu’elle est similaire à celle de Masson en 1705 : elle est réalisée avec de la gomme et le sucre ne subit pas de cuisson.

En 1803, le confiseur Machet propose dans un ouvrage parisien une recette permettant de réaliser des « sucres à la bergamotte ». La recette de Machet est en tout point identique à celle de la bergamote de Nancy connue aujourd’hui : des bonbons plats et carrés, réalisés en sucre cuit, au cassé, parfumé à l’essence de bergamote. Le confiseur précise que ces sucreries sont d’un grand débit.

Par la suite, c’est au confiseur nancéien Barbier-Duval que l’on doit la mention de « grandes tablettes de bergamote ». Installé à Nancy à partir années 1830, le confiseur explique que les tablettes de sucre cuit parfumé à l’essence de bergamote connaissent un grand succès à Nancy.

Les confiseurs de Nancy adoptent donc au début du XIXe siècle ce bonbon très répandu mais ne l’inventent pas, à l’instar des confiseurs Cartry, Colin, Culmann, Lebègue-Courbe, Burtin, Vatelle, Virte, Wursthorn, Lilig ou de la Confiserie et Biscuiterie Lefèvre-Denise fondée en 1840.

Antoine Lefèvre-Denise partage ce savoir-faire du travail du sucre cuit avec ses frères Jean-Romain Lefèvre-Utile et Louis Lefèvre-George qui fabriquent des « bonbons secs » et des drops anglais à Nantes et Sedan.

3-Les bêtises de Cambrai sont traditionnellement des coussins (à la menthe) dotés d’une rayure de caramel.

La Bêtise de Cambrai est une friandise élaborée à Cambrai, et dont la recette serait issue d’une erreur. Deux fabricants perpétuent la tradition de la Bêtise de Cambrai et s’en disputent la paternité : les confiseries Afchain et Despinoy.

Deux entreprises, Afchain et Despinoy se disputent la paternité de l’invention des bêtises de Cambrai, ce qui a donné lieu à un procès et à un subtil compromis en 1889 : Afchain est reconnu comme « seul inventeur » et Despinoy comme « créateur ». Les deux prétendent que l’invention résulterait d’une erreur de manipulation, une « bêtise ».

Voici la version Afchain : « Vers 1830, Émile Afchain, apprenti confiseur chez ses parents, confiseurs à Cambrai, fait une erreur en préparant les berlingots de la semaine à venir : il y laisse tomber accidentellement de la menthe, et n’en dit mot. Pour camoufler sa maladresse, il tire sur la pâte jusqu’à ce qu’elle blanchisse. » Ses parents les mettent en vente le dimanche suivant comme d’habitude. La semaine suivante les clients redemandent de ces berlingots qui avaient si bon goût. Les parents récupèrent la bêtise de leur fils, lui demandent sa recette et la commercialisent. Émile créera plus tard officiellement les Bêtises de Cambrai.

Dans la version de Despinoy, c’est une erreur de dosage et cuisson commise par Jules Despinoy.

Depuis 1992, la Bêtise de Cambrai figure sur la liste du Patrimoine culinaire du Nord-Pas-de-Calais, et depuis 1994 du patrimoine national des spécialités de France de confiserie, chocolaterie, biscuiterie.

La bêtise a la forme d’un petit coussin rectangulaire. Elle est aromatisée à la menthe et rayée de sucre caramélisé.

4-Ces berlingots de Carpentras de différentes couleurs sont de petits triangles rayés de blanc.

Le berlingot de Carpentras est un bonbon dur et translucide confectionné à base de sirop de fruits confits. Il se présente sous la forme de petites pyramides de différentes couleurs et toujours striées de blanc.

La tradition veut que la confection des berlingots remonte au pontificat de Clément V, le premier pape d’Avignon, que la paternité en revienne à l’un de ses cuisiniers dénommé Sylvestre et que ce dernier les ait initialement confectionnés à base de caramel.

Quoi qu’il en soit, initialement il s’agissait d’un produit médicinal vendu par les apothicaires.

François Pascal Long, pâtissier-confiseur de Carpentras, réussit à leur faire perdre leur statut médical en 1844, en utilisant du sirop de fruits confits pour confectionner les siens.

En 1851, Gustave Eysséric relance leur essor en en industrialisant la fabrication grâce à la « berlingotière Letang » et en commercialisant dans le monde entier ses berlingots à la menthe poivrée.

Après la Première Guerre mondiale, les industriels, s’intéressant de plus en plus à ce marché, mirent en service sous les marques Bertin, Hansella et Jean Ratti de nouvelles chaudières, découpeuses, rouleuses ou pétrins.

Après un temps d’arrêt durant la Seconde Guerre mondiale dû à la pénurie de sucre, la production rebondit et, en 1962, cinq confiseurs fabriquaient des berlingots :

les établissements Eysséric, Bonneru et Raquillet-Chabas ainsi que les confiseries Duparcq et du Mont-Ventoux.

5-L’usine carambar se trouve désormais à Bondues, qui est aussi dans le Nord.

Carambar est la marque commerciale d’un caramel mou, originellement fait de caramel et de cacao, d’une longueur de six centimètres pour une masse de six grammes ; à ses débuts, cette confiserie mesurait 6,3 centimètres pour 5,5 grammes. Son nom est un mot-valise composé de « caramel » et « barre ». À l’intérieur de chaque emballage est imprimé un « trait d’humour » destiné aux enfants.

Créé par l’entreprise Delespaul en 1954 à Marcq-en-Barœul (Nord), Carambar a successivement appartenu à la Générale Alimentaire, à la Générale Occidentale, à BSN devenu Danone, Cadbury, puis à Mondelēz International à l’issue d’une scission de l’américain Kraft Foods. À la suite de la demande de revente de Mondelez, le fonds de pension français Eurazeo reprend la marque en 2017 qu’il regroupe avec d’autres marques de confiserie dans le groupe Carambar & Co.

Principalement diffusé en France, environ un milliard d’unités de ces confiseries sont consommées chaque année.

Carambar est créé le 2 janvier 1954 à Marcq-en-Barœul par monsieur Fauchille dans l’usine de Chocolat Delespaul-Havez. Après une étude auprès d’enfants, il estime que ceux-ci aimeront les bonbons au caramel de forme allongée. Contrairement à certaines affirmations, il n’y a pas eu d’accident de mélange de caramel et de cacao tombés dans une machine déréglée. Cette machine fabrique une barre de caramel débitée à la longueur, d’où l’origine du nom Caram’Bar.

Au lancement, l’idée marketing est de faire un papier d’emballage rouge, fuchsia et jaune reconnaissable sur les comptoirs des épiceries avec un prix de 5 centimes, accessible à tous. Le bonbon fait à l’origine 12 mm de large et 62 mm de long. Vinrent ensuite les points DH ; ceux-ci pouvait être échangés pour obtenir un lot en échange. En 1960, 300 millions de barres étaient vendues.

En 1965, la Générale Alimentaire achète l’entreprise Delespaul-Havez et par conséquent, la marque Carambar. En 1969, des blagues remplacent les points DH.

En 1972, Caram’Bar s’allonge. Sa taille passe de 6,2 à 10 cm pour 12 g, rebaptisé Super Caram’bar et un prix en conséquence (dix centimes au lieu de cinq centimes de franc). En 1973, l’entreprise adjoint à cette confiserie des arômes artificiels : fraise, orange et citron. En 1977, l’apostrophe disparaît pour devenir Super Carambar et passe de 12 à 10,5 g toujours pour 10 cm. Une saveur réglisse est lancée mais c’est un échec commercial.

6-Ce sont les Cachou Lajaunie. Le cachou est une substance aromatique, brun foncé, extraite notamment de gousses et du bois l’acacia catechu.

Le Cachou Lajaunie est une petite pastille carrée de couleur noire à la réglisse et à la poudre de cachou, vendue dans une boîte métallique jaune et ronde. La friandise a également existé à la menthe et à la vanille. Elle voit le jour en 1880 à Toulouse chez le pharmacien Léon Lajaunie (1841-1914).

La marque a connu différents propriétaires depuis sa création, dont Mondelez International. Depuis 2012, cette dernière devient la propriété de Perfetti Van Melle.

La confiserie inventée par le pharmacien Lajaunie tire son nom « cachou » d’un composant majeur de la préparation en question, la poudre de cachou fabriquée à partir de décoction de matière végétales originaires d’Asie du Sud-Est :

des fruits du palmier Areca catechu L., les noix d’Arec, c’est le cachou d’Arec ;

du bois de l’Acacia catechu (L.f.) Willd., c’est le cachou officinal ;

des feuilles du Nauclea Gambir Hunt, c’est le cachou Gambir.

Vers la fin du XIXe siècle, seul le cachou officinal était utilisé dans la pharmacopée occidentale. La résine végétale est extraite des matières premières par décoction puis séchée et compactée en pains pour obtenir une substance astringente, douce-amère, brune, cassante.

Celle-ci était connue autrefois sous divers noms commerciaux devenus désuets tels que : cachou de Pégu ou caschuttie. Ceci permettait de la différencier des autres types de cachous.

7-Le Mi-Cho-Ko est un bonbon particulièrement célèbre.

Michoko Michoko Le bonbon ultra-gourmand ! Partout, il fait fondre les cœurs depuis 1936.

Derrière sa parure d’or noir ou lait, Michoko a su trouver l’équilibre parfait entre le tendre caramel et le fondant du chocolat. Fondant, tendre, doux et intense : l’expérience Michoko est multiple.

La production de Michoko à Marcq-en-Barœul, totalise 1 500 tonnes par an.

Un mariage parfait entre le caramel tendre et le chocolat noir fondant, La pie qui chante nous offre un ici un bonbon qui a traversé les décennies.

8-Les grisettes de Montpellier sont au miel et au réglisse.

Les Grisettes de Montpellier font partie des plus vieux bonbons de France1. Leurs consommations remontent au Moyen Âge et servaient de monnaie d’appoint auprès des pèlerins en route pour Saint Jacques de Compostelle. Elles ont la forme de petites billes noires saupoudrées de sucre blanc.

Les Grisettes se situent dans la filiation des préparations des apothicaires montpelliérains, faite, depuis le Moyen Âge, à partir de la réglisse et du miel, éléments des médecines depuis l’antiquité tant en occident qu’en orient.

D’après la légende, au XIIe siècle les commerçants du quartier de Notre-Dame-des-Tables utilisaient les grisettes comme monnaie d’échange pour faire l’appoint lors des transactions avec les nombreux pèlerins allant à Saint-Jacques-de-Compostelle par le Camin Roumieu. Les arômes des petits bonbons accompagnaient et réconfortaient la longue marche de ces pèlerins où des cas d’hypertension étaient traités en consommant des Grisettes.

Les grisettes désignaient, au XIXe siècle, les « petites mains » couturières, qui valurent ce surnom aux demoiselles de Montpellier et plus largement aux « ouvrières jeunes et coquettes ».

En 1964 ou 1967, Raymond Muller trouve la recette des grisettes lors du déménagement d’un grenier des descendants de la famille de Paul Valéry. Le feuillet manuscrit d’un ancien pâtissier, daté de 1851, indiquait la recette oubliée des bonbons au miel et à la réglisse. Raymond Muller met à profit ses compétences d’ingénieur agronome et produit ces délicieuses sucreries durant 53 années avec la société « Rucher de la Hacienda ». La société de miellerie a été domiciliée à Sainte-Anastasie (Gard) et actuellement à Montferrier-sur-Lez (Hérault) et Saint-Chaptes (Gard), elle réalise d’autres confiseries locales tels que les bonbons « Rabelais de Mireval » (miel et Muscat de Mireval) et les bonbons « Bulles de Balaruc » (miel et violettes).

En 1993, le dépôt de marque sur le nom « Grisettes de Montpellier » est enregistré auprès des services de l’INPI.

Le 29 septembre 2017, trois investisseurs ont racheté la marque de Raymond Muller. Lionel Lopez, ancien directeur du contrôle de gestion chez Nestlé, natif de Montpellier, associé avec André Sembelie, ex-président de la filiale d’eau gazeuse Source Perrier et associé avec Jean-Claude Lacaze, président du groupe Nérios et ex-figure du groupe Danone. Le consortium devient la seule structure habilitée à fabriquer des grisettes sous l’appellation « Grisettes de Montpellier ».

De la taille d’un petit pois, la grisette est faite à partir de deux produits emblématiques du Languedoc : le miel, dont celui de la ville de Narbonne était réputé au XIIIe siècle et la réglisse, qui était la spécialité de la ville de Montpellier dès le XVIIIe siècle.

En 2017, les grisettes sont fabriquées par la confiserie Kubli à Morangis, en région parisienne. Les ingrédients de base sont le miel issu de la miellerie « Rucher de la Hacienda », et la réglisse importée de Turquie. Les nouveaux dirigeants émettent la volonté de rapatrier la fabrication localement et de modifier la composition.

La recette actuelle des grisettes date de 1837, elle est composée de sucre, de sirop de glucose, de réglisse, d’arômes de miel et d’anéthol, d’amidon transformé de blé et de colorants E151, E104 et E12911.

9-Les caramels d’Isigny, en Normandie, sont au beurre et à la crème fraîche d’Isigny.

Les caramels d’Isigny sont une confiserie lactée de Normandie.

Les caramels d’Isigny consistent soit en caramels durs confectionnés avec de la crème fraîche de Normandie, soit en caramels tendres confectionnés avec du lait frais d’Isigny.

L’origine des caramels mous, plus communément appelés « caramels tendres », les plus emblématiques des caramels d’Isigny, remonte à 1894 avec la création par Pierre et Jean Dupont, à la section confiserie de la sous-station d’écrémage de La Cambe, des caramels qui deviendront connus sous le nom des caramels « Dupont d’Isigny ».

La recette leur est fournie par leur employé, Ernest Fleutôt, en 1932. Cette trouvaille fera la renommée des caramels d’Isigny dans le monde entier.

La qualité des produits laitiers d’Isigny, jouissant d’une notoriété mondiale depuis le XVIIIe siècle, joue un rôle dans la saveur de ces bonbons.

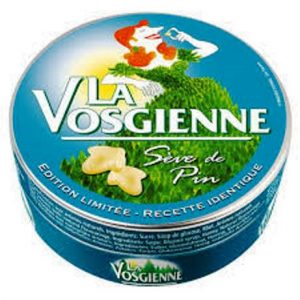

10-Le bonbon sapin est à l’essence de sapin ou à l’eucalyptus.

Ceux-là n’ont jamais été vosgiens. On les fabriquait à Saint Quentin dans le nord de la France. Bon soyons honnêtes c’était déjà annoncé être concocté avec base de « résineux des Vosges ». Le marketing était déjà à l’œuvre. Vous noterez au passage comme nos montagnes faisaient déjà penser au bon air et à la bonne santé, c’est d’ailleurs le Clerjus, dans les Vosges, qui aurait servi a décorer les célèbres boites de bonbons « la vosgienne » qui n’ont donc de vosgien que le nom, et qui sont qui plus est fabriqués depuis 30 ans dans une usine… espagnole.

L’origine des véritables bonbons des Vosges est assez floue. On dit qu’on doit l’idée à un pharmacien vosgien, qui, en 1927, aurait tenté de mélanger miel et huile essentielle de sapin pour atténuer les mots de gorges. Les sapins ornent les Vosges depuis des millénaires, qu’on y fabrique un excellent miel depuis des siècles, puisqu’au Moyen âge déjà les chanoinesses de Remiremont taxaient déjà ce qu’on appelait les « mouches à miel », autrement dit les abeilles.

Bref, l’essentiel c’est que les Vosges sont aussi reconnues pour leurs bonbons, qui cultivent toutes les saveurs, depuis le traditionnel bourgeon de sapin.

Du sucre donc, additionné d’huile essentielle, dans des proportions pas moins secrètes. Tout ça est coulé en grandes plaques dorées, qu’on casse ensuite pour faire des bonbons.

11-La violette est le symbole de Toulouse.

Les violettes de Toulouse sont des friandises élaborées à partir de fleurs fraîches de violettes cristallisées dans du sucre créées par Candiflor en 1818. Il s’agit d’une des spécialités culinaires de la ville de Toulouse.

La fabrication de cette confiserie est très délicate. Essentiellement manuelle, elle est élaborée à partir de fleurs fraîches cueillies à maturité en mars.

La fabrication consiste à enrober les fleurs fraîches (variétés Viola odorata ou Viola suavis) de sucre, puis de faire cristalliser le tout. Le confiseur historique de ces violettes cristallisées depuis 1818 est Candiflor.

L’appellation « violette de Toulouse » est une marque déposée.

12-Les bonbons cocos sont en général à la vanille, au lait, au sucre et à la noix de coco.

`

Le bonbon coco est une sucrerie réunionnaise compacte fabriquée à partir de noix de coco râpée.

Le bonbon coco présente sous la forme d’une petite galette enflée généralement colorée avec des couleurs vives qui varient selon les parfums.

Ils diffèrent des bonbons coco, homonymes, mais confectionnés à partir de lait de coco.

Les ingrédients et proportions sont approximativement de 1 kg de sucre, 1 kg de coco râpé, 1 gousse de vanille et un demi-litre de lait. Tous les ingrédients sont mélangés puis mis longuement à cuire pendant environ une heure afin de former la pâte qui est ensuite découpée et mise en forme.

Des colorants alimentaires et des parfums peuvent être ajoutés.

Sur l’île de la Réunion, une comptine faisant l’éloge du bonbon coco est répandue :

« Bonbon coco mounwar !

Sa lé dou, sa lé bon !

Bonbon coco vi voi

Sa i fond dan la bouche

Mi di a ou dalon

Sa lé fré dan la bouche

I komanss rare a croire

Na pu boutik chinois ! »

Partager la publication " Quiz sur les bonbons français avec réponses"