Avoir du pain sur la planche, un teint de pêche ou un bon coup de fourchette : pas de doute, la langue française distille la crème de la crème des expressions culinaires et gourmandes !

Voici un florilège d’expressions culinaires à découvrir :

À la bonne franquette

Voici encore, un nouvel exemple de mot que seule sa participation à une locution figée semble avoir préservé d’une disparition totale du français : la « franquette ».

Cette forme modelée à partir de l’adjectif « franc » et donnée pour régionale (de Picardie ou de Normandie), aurait d’abord été connue au XVIIe siècle dans l’expression « à la franquette » au sens de franchement, avant de devenir, au XVIIIe siècle « à la bonne franquette » qui prend le sens, encore actuel, de « sans faire de façons », « avec simplicité ». Étrangement, Rat, dans les années 1950, observait que « à la bonne flanquette remplace de plus en plus franquette », laquelle, il faut croire, a depuis lors contre-attaqué et évincé l’usurpatrice « flanquette ». Tout comme « à la fortune du pot » déjà rencontrée plus haut, la locution, répétée plusieurs fois à la forme exclamative, constitue une façon de mettre à l’aise celui qu’on invite à l’improviste à partager son repas.

« Je suis invité à la bonne franquette, à la fortune du pot (ce que je déteste, soit dit en passant : je veux que l’on se mette en frais pour moi, surtout quand on me soulage de cent mille balles). (J. Dutourd, Pluche ou à l’amour de l’art)

Avoir un boeuf sur la langue

Si encombrée est votre langue par ledit animal qu’elle s’en trouve paralysée, d’où le sens de l’expression : garder un silence obstiné, être empêché de parler. Mais comment ce paisible animal de labour s’est-il donc retrouvé là ?

On pourra facilement justifier, en s’appuyant sur de nombreuses comparaisons où figure l’animal, telles « fort comme un bœuf », « lourd comme un bœuf », « saigner, souffler comme un bœuf », qu’il ait été choisi, par les locuteurs d’une société vouée à l’agriculture, comme symbole du poids le plus puissant, de l’entrave absolue… À moins qu’on ne préfère voir dans cette locution apparue au XIXe siècle la référence à une coutume qui date de I ’Antiquité, où une pièce de monnaie à l’effigie d’un bœuf, placée sur fa langue de quelqu’un, achetait son silence …

« Il ne put répondre un mot. Et il pense à part lui : Bos in lingua. L’homme interdit a un bœuf sur la langue. » (V. Hugo, L’homme qui rit).

Bon comme la romaine

De deux choses l’une : ou bien cette expression fait référence à une femme romaine oubliée (si oubliée qu’elle en a même perdu sa majuscule) d’une légendaire bonté, ou bien c’est la salade qui est ici mise en vedette, avec son goût indéniablement savoureux…

La comparaison est apparue au début du XXe siècle, et il semble bien qu’elle soit de nature maraîchère. Désignant une variété de laitue particulièrement croquante, elle devrait son nom selon les uns à son importation d’Italie (on disait alors « laitue romaine »), et, selon d’autres, plus précis et diserts, tel Littré, au fait qu’elle passait pour avoir été rapportée d’Avignon, où résidait la cour pontificale, par le chambellan de Charles V et Charles VI, Bureau de la Rivière. Est-ce à cette noble origine qu’elle devrait son caractère « bon » ? Ou à son goût unanimement prisé ? En tout cas, « bon comme la romaine » se dit d’une personne d’une grande bonté, d’une extrême gentillesse (on dit aussi, avec le même sens, « bon comme le pain »). Un être tellement bon, même, qu’il en devient la victime idéale de toutes sortes de situations calamiteuses, la proie toute désignée des entourloupes et autres traquenards.

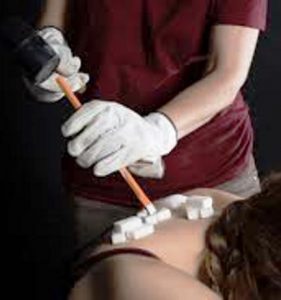

Casser du sucre sur le dos

Le sens, du moins, ne vous pose aucun problème : « casser du sucre sur le dos de quelqu’un », c’est dire du mal de lui en son absence, lorsqu’il n’est pas là pour se défendre. Mais d’où vient cette image amusante ?

Autrefois, avant que le sucre ne s’achète en morceaux bien calibrés dans des supermarchés, il fallait en acquérir tout un pain que l’on débitait en morceaux au fur et à mesure de ses besoins. Ce qui n’explique pas comment cette nécessité domestique a pu devenir synonyme de médisance… Sans doute par l’intermédiaire du sucre qui, comme le souligne Littré, appliqué à des paroles, devenait plus doucereux que doux. C’est à partir de cette idée de paroles sucrées, flatteuses, hypocrites, qu’on en est, peut-être, arrivé à la locution « se sucrer de quelqu’un » qu’on relève au XVIIIe siècle, qui signifiait « le prendre pour un imbécile », tout comme on dira plus tard, en argot, « sucrer quelqu’un » au sens de le maltraiter – expression dont on ne saurait faire argument pour notre « casser du sucre sur le dos » puisqu’elle lui est postérieure. En tout cas, la raillerie et la médisance étaient déjà bien présentes dans la symbolique du sucre et, en l’absence de certitudes, on en est réduit à imaginer que Ie sucre réel difficile à casser (« casser » connotant la démolition la destruction) et le sucre métaphorique (hypocrisie, rouerie) se soient fondus l’un à l’autre pour donner naissance à cette expression, vers le milieu du XIXe siècle, « casser du sucre » sur le compte et dans le dos de quelqu’un.

« Elle savait bien que greluche la laissait tomber et la trompait. Elle se mit à lui casser du sucre sur le dos et c’était un ceci, et c’était un cela. » (R. Guérin, L’apprenti).

Copains comme cochons

Les doux liens de l’amitié figureraient-ils donc parmi les nombreuses qualités, certes quelque peu polarisées, reconnues communément aux cochons (cf. l’incontournable « dans le cochon, tout est bon ») ?

Certains n’en doutent pas une seconde et donnent à la locution le sens d’une relation sans retenue, où les copains en question font preuve entre eux d’un sans-gêne et d’une familiarité excessifs, interprétation contaminée, sans doute, par le dicton populaire « on n’a pas gardé les cochons ensemble ».

D’autres préfèrent voir dans cette expression qui existe dès le XVIe siècle sous la forme « camarades comme cochons », un ancien « soçon », « sochon » provenant du latin socius, associé, ami, qui, comme l’explique Littré, n’étant bientôt plus compris, aurait été retouché en « cochon ».

« Ils se firent des grands adieux, ils se regrettaient, ils étaient copains comme cochons » (C. Rochefort, Les petits enfants du siècle)

Être le dindon de la farce

Vous supposez à l’origine de l’expression une allusion culinaire : celui qui est la victime, le dupe, ne se fait-il pas prendre, en définitive, comme un dindon dans une farce ?

Explication tentante pour ce « d’lndon » (la dinde étant originellement la « poulle d’Inde »), mais qui n’est sans doute pas la bonne. En effet, si le sens de « être la victime toute désignée, se faire duper » est sans conteste possible celui de l’expression à partir de la fin du XVIIIe siècle -et surgira même dans son sillage le verbe « dindonner » pour signifier duper, tromper -, la farce en question semble plutôt désigner une plaisanterie, un mauvais tour joué à quelqu’un, le dindon y tenant le rôle qu’on attribuerait plus volontiers de nos jours au pigeon !

Et l’on suggérerait même d’y voir une allusion directe à la fable de La Fontaine, intitulée Le Renard et les Poulets d’Inde, où le rusé renard, pour faire tomber d’un arbre, étourdis, des dindons bons à croquer, leur mime une véritable farce :

(Le renard) eut recours à son sac de ruses scélérates, feignit vouloir gravir, se guinda sur ses pattes, puis contrefit le mort, puis le ressuscité. Harlequin n’eût exécuté tant de différents personnages.

« Ici l’expatrié est le dindon de la farce, le dernier à comprendre. » (N. Huston, Nord perdu).

Être soupe au lait

Par allusion au lait qui monte à l’ébullition, déborde et se répand, on a commencé à employer au XVIIIe siècle l’expression« s’élever comme une soupe au lait », puis « monter, s’emporter comme une soupe au lait » pour parler d’une personne qui se met facilement en colère. « Être soupe au lait » sert donc à qualifier une personne irascible, qui s’enflamme pour un rien.

Pourtant, il semble qu’une confusion se soit installée, car, étrangement, ce n’est pas avec ce sens qu’on entend la locution depuis quelques années. Est-ce sous l’effet de ce lait qui adoucit la soupe (« doux comme lait », disait la métaphore ancienne) et connote l’univers tout en mollesse du bébé ? Toujours est-il que « c’est une vraie soupe au lait » ou « il est un peu soupe au lait » semble s’employer dorénavant pour dire d’une personne qu’elle a tendance à se laisser émouvoir, à larmoyer trop facilement. Est-ce là l’indice d’un changement de sens de l’expression, auquel on assisterait en direct ?

« Je suis vif, je m’échauffe, je m’emporte comme une soupe au lait… et je deviens d’une brutalité ! » (E. Labiche, Embrassons-nous Folleville !)

Faire bonne chère

Le mot « cher » remonte au grec kara, la tête, et était employé couramment en ancien français pour désigner le visage. « Faire bonne chère à quelqu’un », c’était donc, au XIIIe siècle, faire bon visage à quelqu’un, bien l’accueillir (et « faire mauvaise chère », mauvais visage). Pour bien accueillir ses hôtes, on les régalait d’un bon repas, et c’est le sens qu’à bientôt pris la locution. Peu à peu, l’idée de visage et d’accueil se sont retirés du mot, qui a conservé, sans doute sous l’influence de son homonyme, « chair », l’idée de bien manger dans quelques expressions « faire chère lie », « faire gode chère », parmi lesquelles seule « faire bonne chère » a survécu.

Aujourd’hui, le syntagme « bonne chère » existe même isolément de l’expression, puisqu’on peut « aimer la bonne chère », être « amateur de bonne chère », toutes formulations qui suggèrent l’emploi d’ingrédients choisis parmi les meilleurs, en vue de l’élaboration de mets raffinés.

Harpagon : Dis-moi un peu, nous feras-tu bonne chère ?

Maître Jacques : Oui, si vous me donnez bien de l’argent. (Molière, L’avare).

Le torchon brûle

Cette locution date de la fin du XVIIIe siècle ? On l’interprète d’ordinaire comme une scène de ménage : le torchon de cuisine est en flammes, rien ne va plus dans l’harmonie domestique. Une évidence qui se révèle trompeuse, l’expression mettrait en scène un tout autre torchon, dérivé du verbe « torcher », qui avait pour sens originel « essuyer en frottant avec un bouchon de paille » (cf. le « torche-cul » de Rabelais et, encore en français moderne, « se torcher »), opération qui pouvait se pratiquer un peu vigoureusement, puisque l’une des acceptions anciennes du mot était « battre ». Un « torchon », c’était donc, dès le XVe siècle, un coup, et l’expression « coup de torchon » qui s’est répandue au cours du XIXe siècle, au sens de « dispute », « bagarre », qu’on perçoit également aujourd’hui comme un coup donné avec un torchon, est en fait redondante puisqu’elle signifie « un coup de coup » ! Mais on n’en a pas encore fini avec notre « torchon qui brûle » un degré de sens supplémentaire étant à mettre au compte de la locution, puisque le « torchon » sert aussi à désigner une petite torche, d’où l’image, qui circule parfaitement à deux niveaux, de la torche allumée et de la bagarre qui s’enflamme.

« Les jours où le torchon brûlait, elle criait qu’on ne le lui rapporterait donc jamais sur une civière. Elle attendait ça, ce serait son bonheur qu’on lui rapporterait. » (E. Zola, L’assommoir).

Ne pas être dans son assiette

Difficile, lorsque vous entendez cette expression très courante, de ne pas vous figurer une table dressée avec des convives tout absorbés par le contenu de leur assiette !

Pourtant, cette assiette-là n’a rien à voir avec un récipient culinaire en porcelaine, mais désigne la position d’équilibre, la manière de se tenir assis, d’être en selle (on parle de « la bonne assiette » d’un cavalier). Dérivant vraisemblablement de la locution ancienne encore employée par George Sand, « sortir de son assiette » – qui s’appliquait à quelqu’un qui manifestant par sa conduite que son équilibre naturel était rompu, qu’il était « sorti de ses gonds », comme on dirait plus volontiers aujourd’hui -, l’expression « ne pas être dans son assiette » est apparue au XIXe siècle et s’est figée à la forme négative.

Elle peut aussi bien s’appliquer à quelqu’un de fatigué, patraque, qu’à quelqu’un en proie à une idée, un souci qui l’accapare et le déstabilise. Dans tous les cas, physique comme psychologique, c’est l’expression qui semble la plus à même de transcrire un malaise dont la cause n’est pas avérée.

« Pour quelqu’un qui ne connaissait pas d’Artagnan, il paraissait dans son assiette ordinaire ; pour ses amis, c’est-à-dire pour Athos et Aramis, sa gaieté était de la fièvre. » (A. Dumas, Vingt ans après).

Pas plus que de beurre en branche

Et comme si ce n’était pas assez compliqué d’imaginer du « beurre en branche », vous connaissez des variantes, plus ou moins policées, de cette expression : « pas plus de… que de beurre en broche », « pas plus de… que de beurre aux fesses au cul » !

Dans tous les cas, le sens est limpide, l’idée étant de transcrire une surenchère dans l’inexistence d’une chose : « Il n’y a pas plus de… que de beurre en broche. » Car du beurre mis en broche aura tôt fait de disparaître, de même qu’exposé à la chaleur de différentes parties du corps. Colin cite, dans son Dictionnaire de l’argot français, « pas plus que de beurre sur la main » qui aurait de loin précédé les fesses et le cul. Et Duneton vient éclairer la locution à partir d’un autre angle, en précisant que « c’est le miel qui est en broche, c’est-à-dire en rayon, au sortir de la ruche » (les « bresches » servant encore aujourd’hui, dans le langage des apiculteurs, à désigner les rayons). Ces bresches de miel qui, par méconnaissance, furent bientôt transformés en « broche » puis en « branche », n’auraient-elles pas contaminé notre beurre ?

« Quant au fromgi, macache, et pas pu d’confiture que d’beurre en broche. » (H. Barbusse, Le feu)

Pendre la crémaillère

Vous savez que c’est la formule consacrée pour désigner la petite (ou grande) fête qui vous permettra de visiter pour la première fois le nouveau logis d’un parent ou d’un ami, et vous avez remarqué que certains hôtes scrupuleux vont jusqu’à suspendre, ce jour-là, quelque chose dans la cheminée (à supposer que le nouveau logement en possède une).

Car la « crémaillère », mot d’origine incertaine (peut-être remontant à une forme grecque qui désignait l’action de suspendre), est, définit Littré avec une grande précision, une « pièce de fer plate, dentelée et recourbée par le bas, qu’on suspend dans les cheminées pour soutenir la marmite » où l’on fait cuire le repas. Déjà attestée à son sens actuel dans le dictionnaire de l’Académie, en 1694, l’expression est restée bien vivante et a même engendré des dérivés, puisque « la pendaison de crémaillère » est entrée dans le lexique, laquelle, même si on ignore généralement à quoi elle fait exactement référence, exhale en français moderne un petit parfum rétro d’objet de brocante extrêmement prisé.

« Il écrivit donc à tous les quatre de venir prendre la crémaillère le dimanche suivant, à onze heures juste, et il chargea des lauriers d’amener Sénécal. » (G. Flaubert, L’éducation sentimentale).

Séparer le bon grain de l’ivraie

L’ivraie vient en effet du latin ebriaca (cf. le français « ébriété ») et désignait une herbe nuisible dont la consommation provoquait un état d’ivresse. La locution apparaît au XVIIe siècle sous la forme « séparer l’ivraie d’avec le bon grain » et fait référence à la parabole contée dans l’Évangile de Matthieu (XIII), où un homme qui avait planté de bonnes semences vit son champ envahi par l’ivraie qu’y sema son ennemi à son insu. Comme cet homme qui, au jour de la récolte, séparera les épis de blé des mauvaises herbes, qu’il brûlera, Jésus explique que « quand les temps prendront fin », les bonnes semences que sont les fils du royaume devront être distinguées des mauvaises herbes que sont les fils du mal.

Aujourd’hui, sans doute à cause du fait que « l’ivraie » était devenue difficile à comprendre, le premier terme de la locution est désormais « le bon grain », et son sens figuré, laïcisé et édulcoré, est devenu synonyme de « faire la part des choses bonnes par rapport aux mauvaises ».

« … je ne propose pas de séparer en chaque philosophie le bon grain de l’ivraie au nom de quelque philosophia prennis. » (J. Derrida, L’Écriture et la Différence).

Veiller au grain

Comme le dit le proverbe ancien « l’œil du fermier vaut fumier » : jusqu’à la récolte, bien des choses peuvent se produire, ainsi le paysan ne doit-il pas relâcher son attention. Ainsi interprétez-vous cette locution.

Si l’expression exprime bien l’idée de rester vigilant, de se prémunir contre un danger qui pourrait survenir, elle ne relève cependant pas de l’agriculture, mais appartient au langage des marins. Car ce grain, mentionné par Rabelais, sert à désigner un vent violent qui se lève de façon imprévisible et cause beaucoup de ravages (les grains des grêlons sont peut-être à l’origine du mot). La locution est passée au sens figuré au XIXe siècle, et même si on a généralement perdu l’image maritime, l’idée de se tenir sur ses gardes sans relâcher du tout son attention est intacte dans l’usage qu’on en fait aujourd’hui.

« Il ne dormait plus, il voulait savoir si la découverte offrait quelques chances de fortune, et pensait à veiller au grain, selon son expression. » (H. de Balzac, Les Illusions perdues)

Partager la publication "Expressions culinaires connues et leur explication"